WONG KAR-WAI

Prix Lumière 2017

Posté le 20.10.2017 à 12H00

Virtuose de l’image, esthète dans l’âme, le cinéaste hongkongais Wong Kar-wai reçoit le Prix Lumière 2017 pour son cinéma élégiaque, raffiné et sensuel, à la fois moderne et intemporel, lors d’une cérémonie ce soir en présence de nombreux invités, suivie par la projection des Anges déchus.

LA MAGIE WKW

Franchement, on ne l’a pas vu venir. Début 1995, quand commencent les projections de presse parisiennes de Chungking express, peu de gens savent qui est ce cinéaste hong-kongais de 36 ans. Son premier film, As tears go by, a été poliment accueilli à la Semaine de la Critique, sélection parallèle du Festival de Cannes, en 1988. Son deuxième, Nos années sauvages, a été projeté dans l’anonymat au Forum, la plus petite section du Festival de Berlin en 1991. Aucun n’est sorti en France.

Chungking express divise encore : ces ralentis et ces accélérés, cette image fauve, n’est-ce pas du maniérisme, le cinéma à l’âge du clip ? Mais quelques- uns, déjà, sont saisis par la puissance sensualiste, le romantisme désespéré de ces amours croisées dans la métropole hong-kongaise. Frappés, aussi, par la beauté stupéfiante des acteurs (Tony Leung, complice pour toujours) et des actrices (Brigitte Lin, Faye Wong) qui l’habitent : alors qu’on s’interroge sur le déclin des stars européennes, voire hollywoodiennes, le star-sytem chinois, celui du cinéma et de la « canto pop », envoie une irrésistible décharge de glamour.

En 2000, le triomphe d’In the Mood for Love, qui vaut le Prix d’interprétation à Cannes à Tony Leung, change la donne. La musique de Shigeru Umebayashi, les robes de Maggie Cheung, la délicatesse du renoncement amoureux envoûtent un million de spectateurs, rien qu’en France. Wong Kar-wai s’affirme désormais comme un créateur total : il a compris avant les autres qu’un film, en plus d’être une oeuvre à goûter au cinéma, doit s’inscrire profondément dans la vie de ceux qui en sont les spectateurs. C’est – aussi – un art de vivre.

Plus tard, il y aura la magie 2046, la balade américaine de My Blueberry Nights, le kung-fu comme une abstraction dans The Grandmaster. Une quête permanente de beauté et de sensations. La vision de ces films est un éblouissement. Ce qu’il en reste est aussi fort : une nostalgie tenace, le souvenir des « années sauvages » où on les a découverts, le rêve du Shanghaï de jadis et du Hong- Kong tourbillonnant d’avant la rétrocession à la Chine. Un pays de cinéma dont il fait bon, pour toujours, être le citoyen.

Adrien Dufourquet

UN HONG KONG SUGGÉRÉ

Quand Wong Kar-wai, né à Shanghai, rejoint Hong Kong en 1963, il a cinq ans. L’ex colonie britannique, île symbolique de l’exil, est de presque tous les films du cinéaste, et son œuvre semble dessiner les morceaux d’un puzzle qui finiront par s’assembler. La « porte de l’encens » s’est muée en Manhattan asiatique. À l’image du vécu des habitants de ce morceau de territoire cerné par la Mer de Chine, les films de Wong Kar-wai oscillent entre des époques bien distinctes : celle de l’attente d’avant 1997, date de la rétrocession programmée de la colonie britannique à la Chine, et la période postcoloniale comprise entre 1997 et 2046, zone de confort pour les Hongkongais, assurés d’un statut jusqu’à cette échéance. Personne ne sait exactement ce que 2046 leur réserve. Omniprésente pour Wong Kar-wai, Hong Kong est évoquée plus qu’elle n’est vue. C’est une ville du souvenir souvent : dans Nos Années sauvages (1990), le mambo renvoie aux années 60 de l’enfance. La référence constante aux pendules suggère le temps qui s’étire, comme à l’époque où les hongkongais ne savaient pas ce que l’après-colonie allait leur réserver.

Dans les années 1990, l’incertitude monte, et le cinéma de Wong Kar-wai montre ce Hong Kong rassurant de la nostalgie, où l’on se tourne vers le passé par angoisse de l’avenir.

Dans le romantique Chungkin Express (1994), les boîtes de conserve affichent leur date de péremption. Dans Happy Together (1997), plus inquiet car filmé juste avant la rétrocession, on veut quitter la ville. Par peur de ce que 1997 leur réserve, les protagonistes quittent Hong Kong pour l’Argentine. Tout le monde veut fuir, pourtant la transition se passera bien. Un nouveau cycle, plus serein, place le curseur en 2046. In the Mood for love (2000) est tourné juste après la rétrocession, en 1998, mais l’histoire se déroule au début des années 1960. Wong Kar-wai se remémore ses souvenirs de petit Shanghaïen qui emménage à Hong Kong avec sa mère pour fuir la future Révolution culturelle. Les images des rues sont comme extraites de sa mémoire et tout suggère l’enfance, des enregistrements qui passaient à la radio, aux immeubles collectifs de cet intervalle post-immigration marqué par la crise du logement. 2046 est une référence présente, un numéro de chambre.

2046 (2004) justement, est la somme des films qui l’ont précédé : à la ville du souvenir, Wong Kar-wai superpose brièvement celle de 2046, projection futuriste en images de synthèse. C’est alors que tout se fige. Comme en 2046 ?

Charlotte Pavard

L’ ART DU COLLAGE MUSICAL

Grâce à la musique, le réalisateur mélange les atmosphères, passant d’un air latino à du rock, de l’opéra, du tango ou de la pop cantonaise, mêlant musique originale et musiques additionnelles pour créer un univers poétique singulier et mouvant, fidèle à sa mélancolie. Une alchimie particulière lie la musique aux images dans ses films. La bande-son diffuse une ambiance, imprime un rythme, exprime des sentiments, l’évanescence du souvenir... Elle est aussi l’émanation des états d’âme des personnages. Dans chaque film, images et musique se fondent harmonieusement, s’entrelacent et se complètent, pour concocter un intense voyage émotionnel. Happy together, qui se déroule en partie à Buenos Aires, est rythmé par la chanson Cucurrucucu Paloma de Caetano Veloso, que Pedro Almodóvar choisira lui aussi pour Parle avec elle. Une chanson mexicaine, interprétée par un Brésilien, dans le film d’un cinéaste hong-kongais tourné en Argentine : c’est là l’un des mélanges qu’affectionne Wong Kar-wai. Mais c’est la magnifique et déchirante musique de l’Argentin Astor Piazzola, qui imprègne Happy together. L’errance, la solitude, le vague-à-l’âme du héros joué par Tony Leung, sont portés par le lyrisme du tango, empreint de nostalgie et du sentiment d’exil. Si la voix sensuelle et sucrée de Cole apporte un charme particulier à la B.O. d’ In the Mood for Love, c’est qu’elle est intimement liée, dans la mémoire du cinéaste, aux souvenirs de son enfance hong-kongaise, dans les années 60. Envoûtant, le thème composé par Shigeru Umebayashi pour In the Mood for Love – dont la B.O. sera disque d’or en France – exprime avec puissance la mélancolie des deux héros qui déambulent, silhouettes furtives et solitaires dans la nuit hongkongaise. La chanson pop California Dreaming des Mamas And The Papas exprime la fantaisie, le côté déluré et le désir d’ailleurs du personnage incarné par Faye Wong dans Chungking Express. Dans 2046, Gong Li est associée à des extraits élégiaques et nostalgiques de la Polonaise d’Umebayashi. Quant à Zhang Ziyi, les mélodies de Dean Martin, Connie Francis, les rythmes de rumba et de cha-cha- cha qui l’accompagnent évoquent l’érotisme lié à son personnage. « J’ai passé la majeure partie de mon enfance dans les salles obscures. Du coup, la musique et les images m’ont marqué de façon indélébile et simultanée », dit Wong Kar-wai, qui « baigne dans les musiques de films comme un poisson dans l’eau ». Pour le cinéaste, la musique « parle mieux que les mots », alors qu’un « scénario ne peut pas tout dire, et ne dit pas l’essentiel ». Car « si l’on est capable de dire l’indicible dans un scénario, alors c’est qu’on est écrivain et autant écrire un roman ».

Rébecca Frasquet

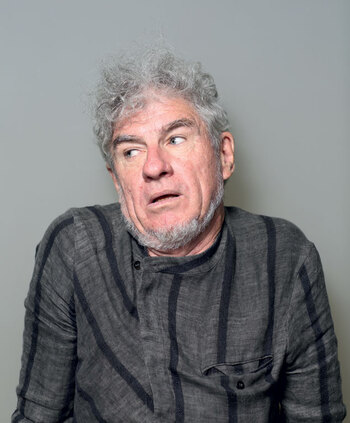

Christopher Doyle, le chef opérateur poète

Quand Wong Kar-wai lui demande, après une longue et laborieuse « journée » de tournage de 30 heures : « Chris, as-tu fait de ton mieux ? », le chef opérateur n’en dort pas. Car Chris Doyle est un artiste, et faire de son mieux fait l’intérêt de sa vie. A-t-il fait de son mieux ? Il essaie, constamment. C’est ce qui ressort de la conversation à bâtons rompus (en anglais, français, et chinois !) donnée jeudi par le maître, après la projection d’un essai autobiographique face caméra intitulé The Wind, réalisé par un jeune admirateur malaisien, Tiong Guan Saw. Indissociable de l’œuvre du Prix Lumière 2017, Chris Doyle a collaboré à presque tous ses films, de Nos années sauvages (1990) à 2046 (2004). Navigateur puis directeur de la photographie, il passe quatre fois par la case prison, apprend la vie et le chinois, et pose ses valises dans le Hong Kong des années 1970. Rebaptisé Du Ke Feng ( Comme le vent ) par son professeur, il oscille depuis entre ses deux « moi », l’australien et le chinois. De Wong Kar-wai, il admire tout, de sa « capacité à capter le rythme et l’énergie de la ville » à sa méthode de travail, fondée sur la confiance. « Il faut aimer son réalisateur. La confiance c’est tout, sans elle il n’y a pas de bon film. » Une relation de confiance bâtie aussi avec Gus Van Sant, Jim Jarmusch et Alejandro Jodorowsky.

Charlotte Pavard